集合論(しゅうごうろん、英語: set theory)は、集合とよばれる数学的対象をあつかう数学理論である。

通常、「集合」はいろいろな数学的対象の集まりを表していると見なされる。これは日常的な意味でのものの集まりやその要素、特定のものが入っているかいないか、という概念を包摂している。現代数学の定式化においては集合論がさまざまな数学的対象を描写する言葉をあたえている。集合論は数学の公理的な基礎付けをあたえ、数学的な対象を形式的に「集合」と「帰属関係」によって構成することが可能になる。また、集合論の公理として何を仮定するとどんな体系が得られるか、といった集合それ自体の研究も活発に行われている。

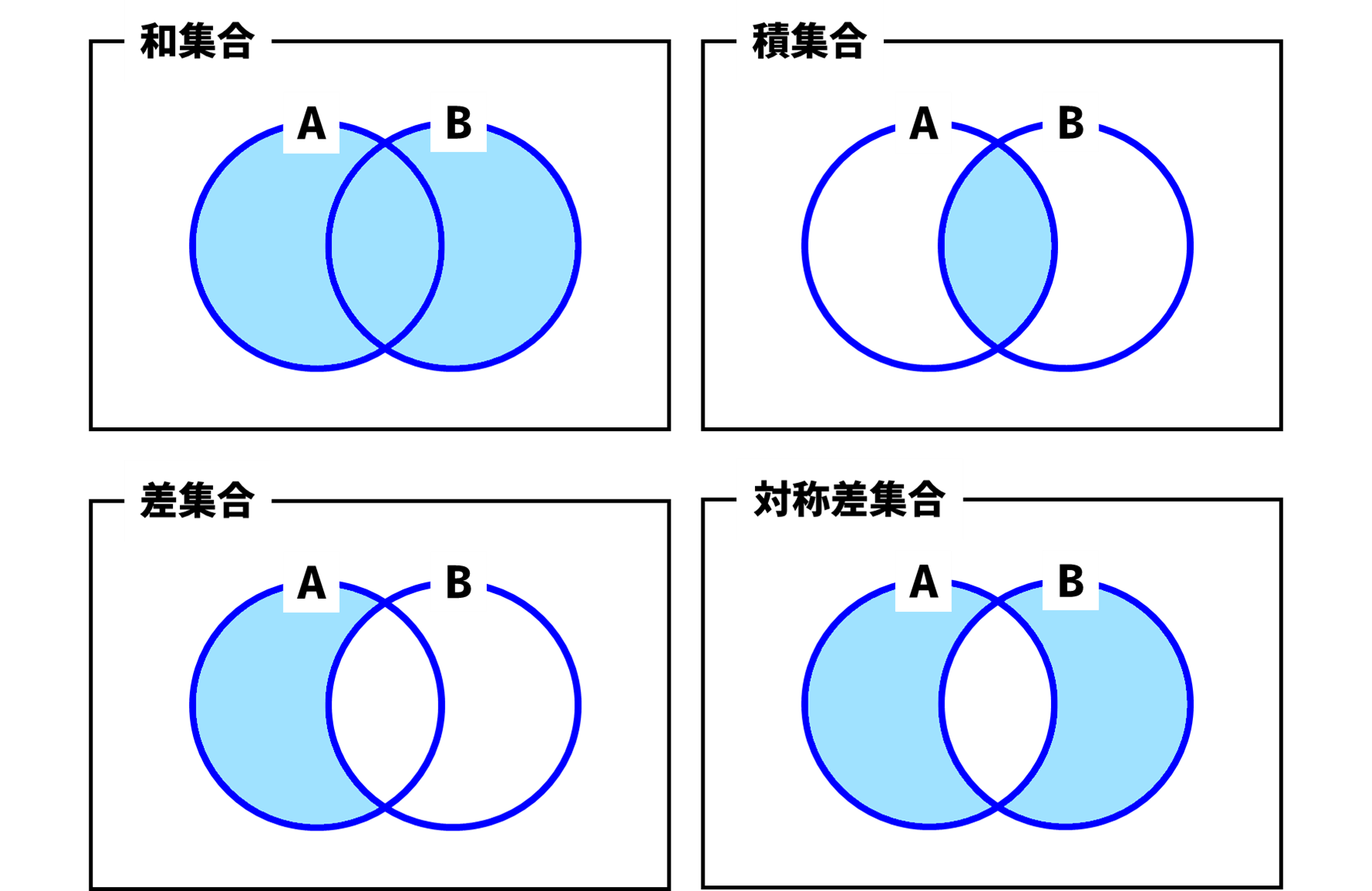

集合論における基本的な操作には、あたえられた集合のべき集合や直積集合をとる、などがある。また二つの集合の元同士の関係を通じて定義される順序関係や写像などの概念が集合の分類に重要な役割を果たす。集合論では、二つの集合の間に全単射が存在するとき濃度が等しいという。そこで集合を濃度の等しさによって類別した各々の同値類のことを濃度という。この定義では濃度は真のクラスになってしまうので、濃度そのものを集合論的な対象として取り扱い難い。選択公理を仮定すると任意の集合は整列可能であることが導かれる。整列集合の順序型を順序同型で類別した各々の同値類と定義してしまうと、それは真のクラスとなってしまう。幸いなことに任意の整列集合は順序数と呼ばれる特別な集合と順序同型となる。そのためそれら順序数を整列集合の順序型と定義することができる。また順序数全体 もまた整列順序付けられている。集合の濃度を と定義することができる。すなわち濃度というのを特別な順序数として定義するわけである。このようにすることで濃度の定義から真のクラスを追放することができる。ただし選択公理を仮定することなく濃度を定義し取り扱うことはできる。基本的なアイデアは濃度で類別した各々同値類から累積階層の意味で階数が最小なものだけを分出するというものである。詳細はスコットのトリックを参照。

素朴集合論と公理的集合論

集合論の初期の段階では、集合は「普通の意味での」ものの集まりとして導入され考察された。この見方を現在では素朴集合論(そぼくしゅうごうろん)という。 これは集合を理解する上で最もわかりやすい考え方であるが、「普通の意味での」ものの集まりを以下の内包公理で定式化すると、パラドックスが現れてしまう。

パラドックスの有名なものとしては、以下のものがあげられる。

- カントールのパラドックス

- 全ての集合を含む集合(たとえば)を考えると、そのべき集合はカントールの定理によってより大きな濃度を持つはずだが、一方もとの集合に含まれるのだから、濃度は大きくないはずである。

- ブラリ=フォルティのパラドックス

- 全ての順序数からなる集合はそれ自体が順序数であり、からO < Oとなって矛盾

- ラッセルのパラドックス

- という集合を考える。それに対してであると仮定してもあるいはであると仮定してもいずれも矛盾を生じる。

- カリーのパラドックス

- という集合を考える。いかなるも真となるため、結果として矛盾を生じる。

- リシャールのパラドックス

ベリーのパラドックス

ただし、ツェルメロの公理的集合論では内包公理は以下の分出公理として弱められた形で定式化されており、上記のパラドックスは現れない。

実際には数学を行う上では、適当な集合Aをあらかじめ設定した上で、分出公理を用いれば十分なことが多い。したがって、集合論の使用による、パラドックスの発生を意識する必要はない。

呼び分け

以上の背景から基礎論的な文脈においては――特定の集合論を採用することで――「パラドックスを回避した集合」とそのようなことがない「素朴な集合」とを区別して議論する必要がある。その場合、前者を集合(set)、後者を集まり(collection)というのが慣例となっている。

集合論の歴史

ゲオルク・カントールによるフーリエ級数の研究において、実直線上の級数がよく振る舞わない点を調べる過程で集合の概念が取り出された。彼はやがて有理数や代数的数のなす集合が可算であるという結果を得て、それをリヒャルト・デーデキントとの書簡の中で伝えている。

そこでは実数についてもこれが成り立つかという問題に取り組んでいること、どうやらそうではないらしいことが述べられている。それからわずか数週間で、彼は実数が可算でないということについての証明を得る。その後、彼は数直線 R と平面 R2の間に全単射があるかという問題に取り組んで、3年にわたる研究の結果、それらの集合の間に全単射が存在することを示した。彼はその証明を伝えたデーデキントへの書簡の中で、有名な "Je le vois, mais je ne le crois pas"「私はそれを頭では理解しているが、しかしそれを信じることができない」という言葉を書き残している。

実数集合の持つ超越的な性格は同時代の数学者の一部のあいだに揺籃期の集合論そのものに対する拒否反応を巻き起こした。カントールの師レオポルト・クロネッカーによる否定はカントールに影響を与えることになった。

ツェルメロによって選択公理とその帰結としてすべての集合上に整列順序関係が入るということがはっきりさせられた。選択公理の意味するところやその妥当性についてはルベーグとボレル、ベールの間の議論などに代表されるように数学者たちによる活発な議論の的となった。

一方で、カントールが頭を悩ませつづけた連続体仮説:「実数集合は自然数集合の次に大きい集合であるか?」は、クルト・ゲーデルとポール・コーエンの業績によってZFC公理系からは証明も反証もできないことがわかった。

数学にあたえた影響

集合論以前の数学は、数であるとか方程式であるとかあらかじめ与えられた数学的対象の性質を研究する、という性格が強いものだった。集合論以降は問題にしている数学的な現象をよく反映するような「構造」を積極的に記号論理によって定義し、その構造を持つ集合について何がいえるかを調べる、という考え方が優勢になった。とくに20世紀に入ってからの抽象代数学や位相空間論では様々な新しい数学的対象が集合の道具立てを用いて積極的に構成され、研究された。このパラダイムはブルバキによる『数学原論』においてその頂点に達したと見なされている。

一方で、さまざまな数学の問題に対応した構造を理解するときには、個々の対象が具体的にどんな集合として定義されたかということよりも、類似の構造を持つほかの数学的対象との関係性の方がしばしば重要になる。この関係性は対象間の写像のうちで「構造を保つ」ようなものによって定式化される。このような考え方を扱うために圏論が発達した。集合論の著しい特徴は集合間の写像たちまでが再び集合として実現できることだが、こういった性質を圏論的に定式化することで集合論の圏論化・幾何化ともいうべきトポスの概念がえられる。

参考文献

- 倉田令二朗、篠田寿一『公理論的集合論』河合出版、1996年。ISBN 4879999679。

- 赤摂也『集合論入門』(増補版)培風館、1959年。ISBN 4563003018。

- 松坂和夫『集合・位相入門』岩波書店、1968年。ISBN 4000054244。

関連項目

- 公理的集合論

- 集合の代数学

- 数理論理学

- 論理演算

- ベン図

- オイラー図

- グロタンディーク宇宙

外部リンク

- 『集合論』 - コトバンク