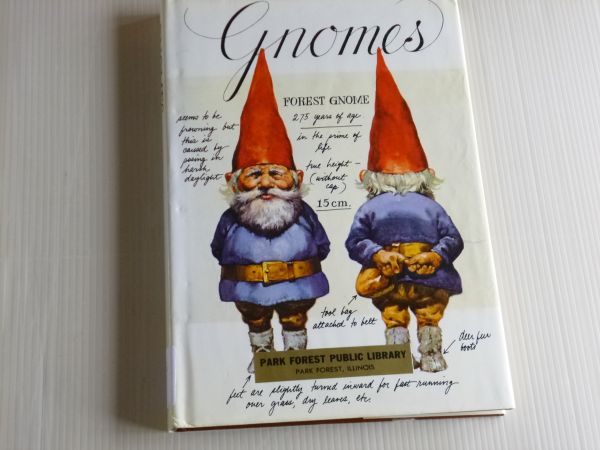

ノーム(英: gnome)またはグノーム(独: Gnom)は、スイスの錬金術師パラケルスス(1566年)が提唱した四大精霊のうち、大地を司る精霊・妖精(elementals)である(右図参照)。主に地中で生活しており、鉱脈の場所などにも詳しいとされる。

近世ドイツの鉱夫のあいだで信じられていた「山のこびと」(ドイツ語: Bergmännlein, Bergmännchen)に発するとされるが、ゲオルク・アグリコラは、これについてラテン語で「金属魔(デーモン)」(dæmon metallicus)と言換え(1530年)、または直訳語(virunculus montanos)(1549年)を用いて説明した。そこに記述される鉱夫伝説によれば、「山のこびと」は、人の物まねを意味なくおこない、笑い声をあげ、小石を投じるなどの悪戯をするが、ときおり莫大な埋蔵量の銀の鉱脈を残していくともされる。また、そのいでたちも鉱夫と同じく、リボン飾(レース編みなど)付シャツを着、革製のエプロンをつけているのだという。

パラケルスス(1541年没)のドイツ語版(1567年)も、この「山のこびと」を、「グノーム」の言い回しに使っている。パラケルススによれば身長2スパン(18インチ (46 cm))だが、アグリコラによれば「山のこびと」は、3スパン(27インチ (69 cm))あった。

アグリコラが示した「山のこびと」の異称に、「コバロス」(ギリシア語:cobalos)、「コバルス」(ラテン語: cobalus)すなわちドイツ語ではコベル(ドイツ語: Kobel)がある。元素コバルトの命名は、16世紀のドイツ鉱夫のあいだで "kobelt"と呼ばれていた厄介な鉱石(コバルト亜鉛鉱、輝コバルト鉱等、諸説あり)に由来するが、一説ではこれが鉱山の精であるコベルに由来する。似た名の家精コボルトが語源とする資料も見えるが、それは両者の精霊の混同・同一視を許した場合にかぎる(コバルト § コベル語源を参照)。

鉱山の精霊の恩恵や恐ろしさの伝説は、19世紀にかけても中央ヨーロッパの鉱山地帯で健在であった。これらは「鉱夫伝説」集(Bergmannssage)などで、「山のこびと」(Bergmännlein/Bergmännchen)や「山の精霊」(Berggeist)の部の伝説として所収されている。すなわち現今のドイツ文献ではベルクガイストが「鉱山の精霊」の総称として確立している。

語釈

「ノーム」(gnome, )は英語読み。

遡源はパラケルススのラテン語の著作で、そこに「グノームス、グノーモス」(gnomus, gnomos;複数形「グノーミ」 gnomi)とみえる。

語源については、必ずしもパルケルススの造語でない可能性もあるとする。文脈からは、この語が"地に棲むもの"の意で使われているらしく、さすれば元はラテン語 *gēnomus のような語であり、さらなる元はギリシア語 *γηνόμος であろうと憶測される。そして("gēnomus"でなく"gnomus"と)誤謬したものだろう、と仮説されている。しかし、パルケルススがこの語を借用できたような情報源(出典)はまるで見つかっておらず、実際のところは本人からの書簡でもなければわからない、とも意見される。

トールキン作の小説の和訳では「土鬼」が充てられる。

パラケルスス

パラケルスス『妖精の書』(1566年)において、「グノーム」(複数形:Gnomi)は、「ピグミー」(複数形:Pygmaei)の同義語として扱われる。すなわち、いずれの呼称も四元素のひとつ、地/土のエレメンタル(精霊)をさす。

身長 2 スパンしかない小柄だとされる。また、壁や岩山を突き抜けたりでき、彼らにとってまるで空をよぎるに等しく、その様はまるで「精霊(スピリット)」のようだとしている。だが元素の精霊たちはノームを含め、飲み食いもし、(人間と)喋ることもできる;その点において「精霊(スピリット)」とは一線を画しているとパラケルススは強調している。

また、パラケルススによれば、いわゆるドワーフ(ドイツ語形:ツヴェルク、ツヴェルクライン)というのは、地の精霊グノームの奇形にすぎないのだという。。

パラケルスス(ドイツ版)は、グノームを指す同義語として「山の人々」(Bergleute; 英訳:"mountain people" )や、「山のこびと」(Bergmännlein; 英訳:"moutain mannikins" )などの言い回しをふんだんに使っている。

山のこびと

近世ドイツ語圏の鉱夫の間では、「山のこびと」(Bergmännlein、異形: Bergmännlin, Bergmänngen等)と呼ばれる、なにか得体のしれないものが鉱山にはびこっているという伝説・巷説がささやかれていた。

「山のこびと」については16世紀の権威アグリコラ『地下の生体について De animatibus subterraneis』(初版1549年)に詳しい。本書はラテン語で「山のこびと」はvirunculus montanosと記載されるが、後に語彙集 (1563年)が出て、ドイツ名(Bergmännlein)と符合できる。

上述したようにパラケルスス(1541年没)は、「グノーム」を「山のこびと」(Bergmännlein)とも換言していたのであり、この二つの同定が可能である。

アグリコラにやや遅れて、ルター改革派の神学者ヨハンネス・マテシウスは、その著書『Sarepta Oder Bergpostill(仮訳邦題:サレプタ、または山説教)』(1562年)でこの鉱山用語をふんだんに交えており、アグリコラがラテン語で「カドミア」とした悪質の鉱石は、鉱夫が「コベルト」(cobelt, kobelt)または「コバルト」(cobalt)と呼んでいたものとわかり、また、その名がついたのはドイツ人一般で「コベル」と呼ぶ悪霊のいたずらの産物だからである、と説いている。また、「コベル」は"hipomane〔ママ〕という馬毒"も引き起こすとしている。

アグリコラ

アグリコラは、「山のこびと」「山霊」についての最古で、もっとも信頼のおける資料であるとされる。アグリコラは、鉱山監督として知悉したあらゆる情報を詰め込んでいる。

アグリコラ『ベルマヌス、あるいは金属について』(初版1530年)でも「金属魔(デーモン)」(dæmon metallicus、「鉱物~、冶金のデーモン」などとも解することが出来る)について多少述べているが、「薔薇冠」鉱山事件( § アンナベルクのローゼンクランツ鉱山)に触れ、プセルロス悪魔学的な考証を行っており( § 悪魔学)、後年の版本ではラテン=ドイツ語彙集がついて、「金属鉱物のデーモン」(daemon metallicus)は、「山のこびと」(Das bergmenlin〔ママ〕)であると説明が載る。

しかし精霊についてはこの題材についての専門書、『地下の生体について De animatibus subterraneis』(初版1549年)に詳しい。同書は「山霊(Berggeist)」の本であるとグリム兄弟『ドイツ伝説』でも紹介している。

ラテン語の著書であるので、「地下/鉱山の精霊」を示す言葉として、「金属魔(デーモン)」(daemon metallicus)、「山のこびと」(virunculus montanos)、コベロス (cobelos)またはコベルス(cobelus)などの表現をいろいろあてている( § 地下の生体についてに詳述)。しかし、後に語彙集が別冊として出され、それらの本当のドイツ名称(「コベル」や「メルクメンライン」)も明らかになっている。

グリムも引用した語彙集による語釈(ラテン文のドイツ語まじり)の内容は、次の様なものである:

また"冶金/採鉱のデーモン "daemon metallicus こと「山こびと(ベルクメンライン)」は"豊富なる鉱脈(fundige zech)"をもたらす、とも記載される。ここは「豊かな銀の」鉱脈を指すことが、ラテン語であきらかにされている。

地下の生体について

アグリコラ『地下の生体について』によれば、コバリ(ラテン語: Cobali、単数形: コバロス Cobalos; ドイツ語形:コベル Kobel、コバル Kobal)という奇怪なものたちが鉱山に出現するという。ドイツ人や一部のギリシア人がもちいる名称で、それらが人間の猿真似をすることに由来するという。やたらと笑ったりするが、なにか仕事しているようにみえて、じつは何の業績も達成しなかったりする。またの名を「山のこびと」(virunculos montanos)だとするが、短身・矮躯ゆえの名前である。彼らは老齢の容姿をしており、鉱夫のような格好をしている、すなわち(レース編みなどの)リボン飾付シャツを着、革製のエプロンを腰に巻いている。また、鉱夫が砂利を投げつけられたりすることがあるが、さしたる害はない。ただこちらから刺激すれば、その限りではないという。

アグリコラは、他の同義語として、ドイツ人が「グテリ」(ラテン語: Guteli、単数形: グテロス Gutelos; ドイツ語形:グーテル Gutel、ギューテル Gütel)と呼ぶものも同類で、友好的だが目撃は稀有で、たいがい住処で家畜を飼うの忙しいのだと記述する。しかしギューテルという語も、より一般的な精霊の呼称となり、鉱山に限らず、山、森、野に現れる精をさすようである。

さらには、スウェーデン人が「トルリス」(Trullis、すなわちトロルのラテン音写)と呼ぶものにも似るという。すなわち、人間の男女になりすますことができ、人間に使役されることもあるという。

アンナベルクのローゼンクランツ鉱山

鉱山の魔物のしわざにされた例が、「アンネベルクの薔薇冠」鉱山でおきた12人の鉱夫死亡事件である、すなわち「ローゼンクランツ」あるいは「ローゼンクローネ」(ラテン形「コロナ・ロサケア」)という鉱山があったという、現今のアンナベルク=ブッフホルツの逸話である。当地はザクセン州・エルツ山地(「エルツ」は「鉱石」の意)に位置する。そのデーモンは、馬の姿であらわれ、口から吐く息で十二名を殺戮したという。

悪魔学

アグリコラは、『ベルマヌス、あるいは金属について』(1530年)においても自然界の六種の悪魔について述べているが、これはパラケルススの研究者も関連資料として引いている。その一部は 、オラウス・マグヌスも転載して、「六種の悪魔が鉱山地帯にあらわれ他の種よりも悪質である」などと述べる。オラウスは示していないが、じつはアグリコラはプセルロスを引いており、そのプセルロスが提唱した悪魔の分類によれば、六種類のうち鉱山業に直接かかわりそうなのは、第五種の「地下のデーモン」のみである。

つまりこの(第五の)悪魔分類が、アグリコラの「コバリ」や「ゲトゥリ」(「グテリ」の誤り)に同定できるだと解説者は述べている。

また、アグリコラの観点からは、「山の悪魔」(リューベツァールが代表例)と「山のこびと」とは区別されていたのだと主張される。だが民間ではリューベツァールは「グノームの君主」であると伝承される。それを物語る、シレジアのリーゼン山地(現今のクルコノシェ山脈)地方から収集された民話をムゼーウスが発表している。

同『金属について』刊行本のの巻末語釈注では、鉱山の精はラテン語で「冶金/採鉱のデーモン」(dæmon metallicus)、ドイツ名は "Bergmenlin"であると述べられている。

コバルト鉱

16世紀のドイツ鉱夫のあいだでコベルト(kobelt)と呼ばれて厄介がられた鉱石だが、アグリコラも、これにカドミア(cadmia)という語が古典語が充てられる、として解説している。このカドミア/コベルト鉱は、コバルト亜鉛鉱などとみられるが、腐食性があり鉱夫の足裏を侵すなどとされることから、腐食性の砒コバルト鉱(コバルトと砒化ニッケルの混合鉱)の属性と一致すると指摘される。また、当時の冶金技術では精練ができないやっかいな副産物とされており、例えば輝コバルト鉱(コバルト、ヒ素、硫黄)ではないかともされる。アグリコラ自身は、この鉱石の名が、精霊に由来・関連するなどと言及しなかった。

だが、少し後に、宗教家のマテシウスが、このやっかいなコベルト鉱が、コベルという魔物のせいである、と説いているので、その考えは当時より存在したことがうかがえる。より明確に、「コベルト鉱」の語が魔物の「コベル」から成立したという論は、すなわち18世紀末の科学追求者に認められるヨハンネス・ベックマンの『西洋事物起原(Beiträge zur Geschichte der Erfindungen)』を引いて紹介されている。

コベルは、すなわち「ノーム」」(やゴブリン)の類であると、近年の英文書ではそう分類して憚らない。

コバルト語源説

元素コバルトの名前の由来だが、『ドイツ語語源辞典(Etymologische Wörterbuch)』(第25版、2012年)の「コバルト」の項では、「コベルト鉱石」と「コボルト精霊」をそもそもは同じ言葉ではないか、と推論している。すなわち同辞書は「コベル」という精霊の項はもうけておらず、上述したような「コベル」を交えた内容をスルーした説明になっている。

これは、かつてグリム辞典が、"Kobalt"の項で、「コベルト鉱」が(厳密に「コベル」でなく)「コボルト」のせいだと鉱夫らに考えられていた、と説明したことに、いまだ同調してるもの、と言える。

オラウス・マグヌス

スウェーデンの碩学のオラウス・マグヌス もまた、その著書『北方諸民族誌』 (1555年)において「鉱山のデーモン」の章をもうけている。オラウスも「鉱山のデーモン」等と呼ぶに徹しており、「グノーム」(当時は未成語)を使うべくもない。しかしながら、その木版画の挿絵(⇒右図参照)は、「ノーム」の図像例であるとして、近年の英文参考書等に掲載されている。

プレトリウス

ヨハネス・プレトリウス(1666年)は、『アントロポデムス・プルトニクス(冥界的人族)、または新・世界記述』(仮訳題名)において、「山のこびと」(Bergmännrigen)または「地棲族」(Erdleute)についてのやや長い第2章をもうけているが、アグリコラに準じて、気性も外見も凶暴なタイプと、より温和なタイプの二種類がいるとしており、温和なのは、ベルクメンラインやコボルデ(kobolde、コボルト)と呼ぶとする。プレトリウスによれば、「山のこびと」(Bergmännrigen)の身長は「4分の3エル」、すなわち 1.5 フィート程度という

プレトリウスはここでは「地棲族」の呼称にコボルトを挙げているものの、別に第8章「家の人(家霊)にもコボルトを取り上げており、矛盾している。巻頭の第8の画(「コボルト」)も第2の「地底人」とは別の絵である。

民間伝承例

ザクセン州のローゼンクランツ鉱山の逸話は上掲の § アンナベルクのローゼンクランツ鉱山を参照。

ドイツの鉱山の精は、丁重に扱えば、豊かな鉱脈のありかを指ししめしてくれるなど、恩恵があるといわれる。

ハルツの山僧の坑内灯

16世紀当時、ハルツ山地の銀山の利権は自分が独占するという含みで、小ハインリヒ公(ブラウンシュヴァイク=ヴォルフェンビュッテル公)は、「野人」をかたどったターラー銀貨を発行したとされている。ゴスラー市民にとっては、従来の生活の糧を奪われる死活問題で、紛争の火種になっている。この「野人」ヴィルデマン (亜人)は、材木と鉱石資源の両方の象徴につかわれたとされる。

ただ、地上にいる「ヴィルデマン」だと、鉱山のありかとかは教えられるだろうが、坑内にひそむのはやはりむしろ「山の霊」(ベルクガイスト)などと呼ぶ精霊であろうという考察がある。ハルツ山地ではとくに「山僧」あるいは「山の修道僧」(ベルクメンヒ、Bergmönch)が現れて、いわゆる「鉱山の光」(Grubenlicht , Gruben-Geleucht)を使って鉱脈までや、出口まで指し示すと伝えられたいた。その手にもつのは、大きな獣脂のかたまり(Unschlitt)を発火させた坑内灯らしい。ある伝承では、もと現場監督だった人間が神に頼み込んで死後なお鉱山を見守るようになった。無視したり怒らせると巨大な本体であらわれ、目は車輪ほど大きく、銀製のカンテラは1シェッフェルほどの大きさだったという。

音によるコミュニケーション

19世紀のボヘミアやハンガリーの鉱山地帯でも、叩くような音が鉱山からは聞こえてくるのだとされていた。そしてそれは、そちらの方向へはいくな、との警告の音だと信じられていた。その鉱山の精は、ドイツのベルクガイスト(山の精霊)と同じだという

19世紀のドイツの鉱夫も、 ベルクガイスト(山の精霊)が、黒いこびとの姿で現れ、鉱夫たちを先導して先にゆき、叩く音を発して、鉱脈の存在を知らせたりした。鉱脈の途切れ(分断)があれば、そういう音を出し、豊かな鉱脈に当たれば叩く数も多いのだという。

ドイツの鉱山町にすむ家族が家に招くと、音で承諾した逸話はコボルト#鉱山からの来訪を参照。

スイス

スイスの民間伝承では、グノームは鉱山の富と関連付けられている。また、事故をひきおこすともされ、1618年、旧スイスのプルールス村(現今イタリアのピウーロ)でおきた地すべりがそのせいにされている。村は金山で栄えていたが、これはグノームが融解した黄金を鉱脈に注いでいた恩恵であった。しかし裕福さによって腐敗したため、グノームたちの怒りに触れたという。

民俗学

ヤーコプ・グリムは、「山のこびと」についての若干の考察を、『ドイツ神話学』の「ドワーフ(ツヴェルク)」の部でおこなっている。民話のドワーフの隠れ蓑「ネーベルカッペ」や古くは『ニーベルンゲンの歌』の「タルンカッペ」は、昔は体を覆うケープ/マントの認識だったものが、時代に連れキャップ/帽子のように思われるようになったと解説している。その一例が、「山のこびと」が「とんがり帽子」を被っているという、ガブリエル・ロレンハーゲン『蛙鼠合戦』の描写である。

上例からも垣間見えるように、グリムを祖とする「ドイツ神話学派」では、「山のこびと」や「こびと」の伝説の源流を神話世界のツヴェルク(北欧のドヴェルグ)に求めているのである。

少し広義の話に逸れるが、グリム蒐集の伝説のうち、いわゆる「鉱山伝説」について、1960年に論争が起こった。対象話は「山のこびと」系説話ではなかったが、グリム『ドイツ伝説集』所収第一話「クッテンベルクの3人の鉱夫」で、鉱山に封じ込められた三人が、祈りによって長寿を永らえることができる話である。神話学派の見解から、ジークフリート・クーベ論文(1960年)では、古代の神話学的な山岳信仰に、職業の要素が加わったにすぎないとした。 これに反論して、むしろ中世のカトリック教義の「煉獄」に着想を得た発祥だという説明をヴォルフガング・ブリュックナー(1960年)が掲げた。さらにイーナ=マリーア・グレヴェルス(1962年)が、第三の見解として鉱山労働者には教会など体系的宗教とは別にして独自の世界観や信仰があるとの考えをしめした。

グレヴェルスの1962年論文は、「山霊」(Berggeist)を核に据えていると指摘される(「山のこびと」にはほぼ触れない)。グリムもまた、「山霊」をツヴェルクの一種として考察するが、「山霊」の意味合いは筆者によってずれがあると注意喚起される。ゲルハルト・ハイルフルトとグレヴェルスの共編による『中欧ドイツ語圏の伝説伝承における鉱業と鉱夫』(1967)では「山のこびと」例も多く掲載される 。

早くは、フリードリヒ・ヴルベル(1883年)による鉱山伝説集が、一冊を4部に分けており、第2分類として「山の霊」を置いている。のちにフランツ・キルンバウアーが編纂した『Bergmanns-Sagen』(1954年)は、ヴルヴルの4分類をほぼ踏襲するが、第2部が「山のこびと」に置き換わっている。

カール・ミュレンホフの伝説集『シュレースヴィヒ、ホルシュタイン、ラウエンブルク諸公領の伝説、メルヒェン、歌謡』第3巻の構成では、第430– 452番はいちおう「家のコーボルト」の部になっているが、うち 第443番「ランツァウ伯の幸運」、第444番「ヨシアス・ランツァウの守り刀」のヨシアス・フォン・ランツァウにまつわる二編では、「山のこびと」やその女性版が登場する。

他にもヴォルファースドルフのニーダーザクセンの山霊伝説集(1968年)が出されている。

大衆文化

大衆本によれば、身長12cmほどの小人で長いひげを生やした老人のような風貌をしており、派手な色の服と三角帽子を身につけている。手先が器用で知性も高く、優れた細工品を作る。ゴブリンやドワーフ(ドヴェルグ)、ノッカーと近い関係にあるともいわれ、近年では多数存在する地中で暮らす精霊の一種族として扱われることも多い。

庭園に置かれるノームの置物は、「ガーデン・ノーム」と呼ぶ。

脚注

注釈

出典

参考文献

関連項目

- 四大精霊

- サラマンダー (妖精)

- ウンディーネ

- シルフ

- 小人 (伝説の生物)